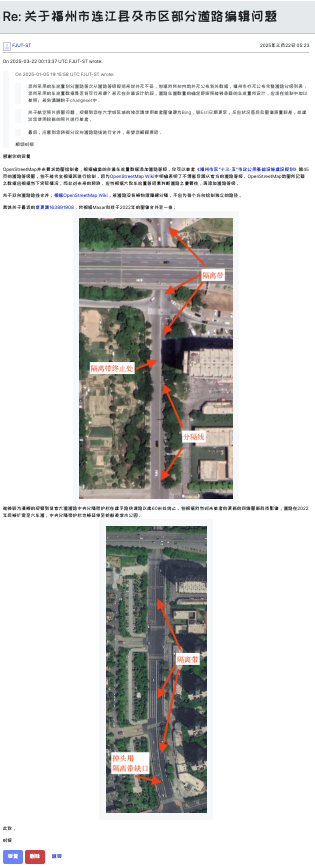

我在OpenStreetMap闽东地区做出的编辑“违反”了开放街道地图中国社区的一个与写入维基的规则相驳的,不翻越OSMChina非官方群组聊天记录的情况下不能得知的,不清楚是谁和哪些人建立的,我至今也未曾看过原文的“共识”。

这个“共识”在实际应用上似乎有缺陷。通过中国区地图绘制者对“共识”的描述,我了解到的是,根据“共识”,被黄实线分隔开但没有物理障碍的双向道路也应被分隔为两条路径。这么做的唯一理由是在中国大陆,道路中央的黄实线不可跨越,即不可左转或借对向车道超车,尽管不可跨越的地面道路标识并不是中国大陆独有。结合上面的对“共识”的描述和中国大陆的实际绘制情况,你会发现“共识”仅被应用在道路中央的双向分隔线的绘制,这就是“共识”在实际应用上的缺陷。

既然“共识”的基本性质是根据地面不可越地面标识将道路一分为二,但实际应用上“共识”仅对道路中央的双黄线、影线生效,那就应该做一个补充:道路在所有白实线处也进行分隔,实线与实线之间为一条独立路径。

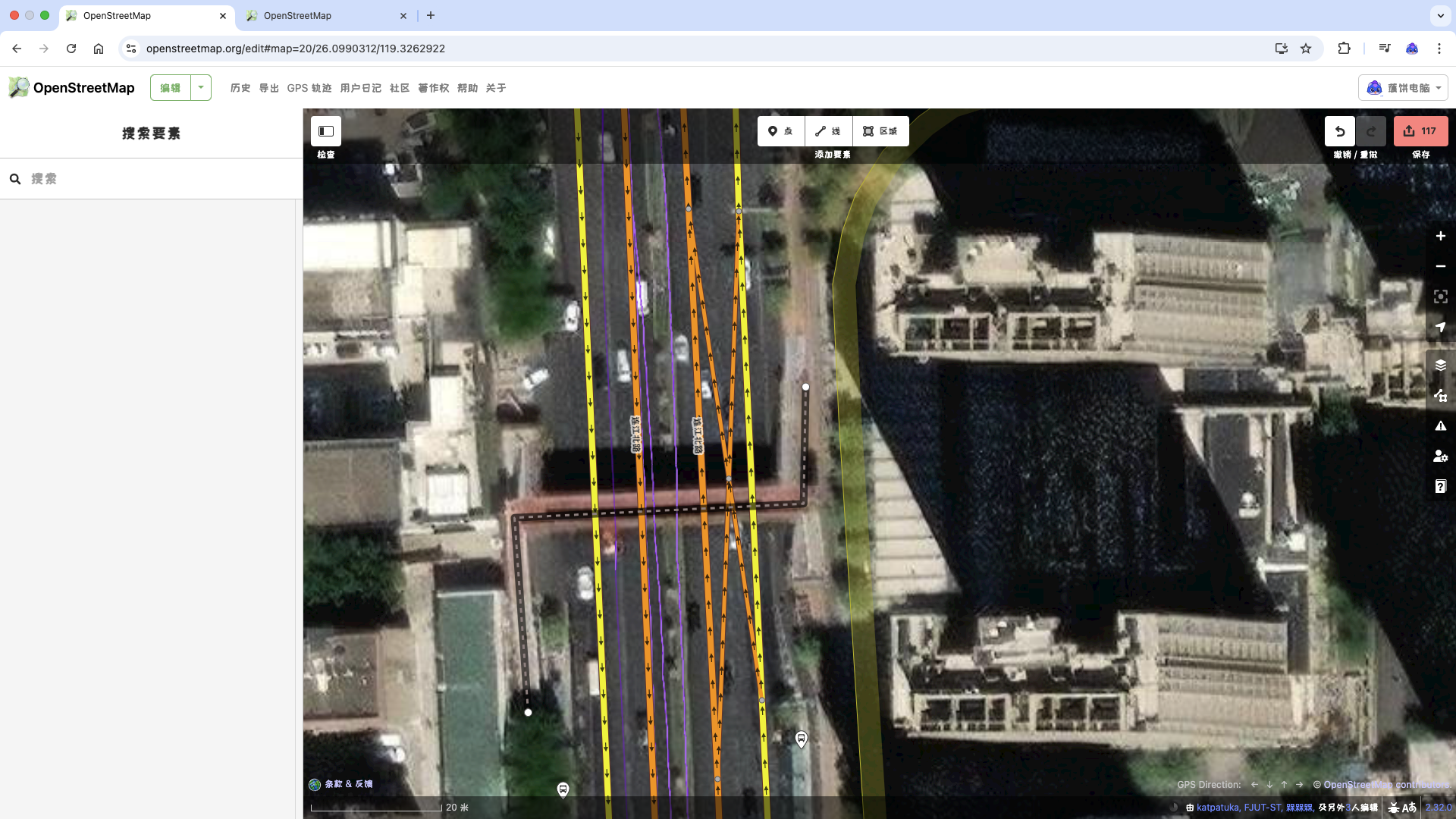

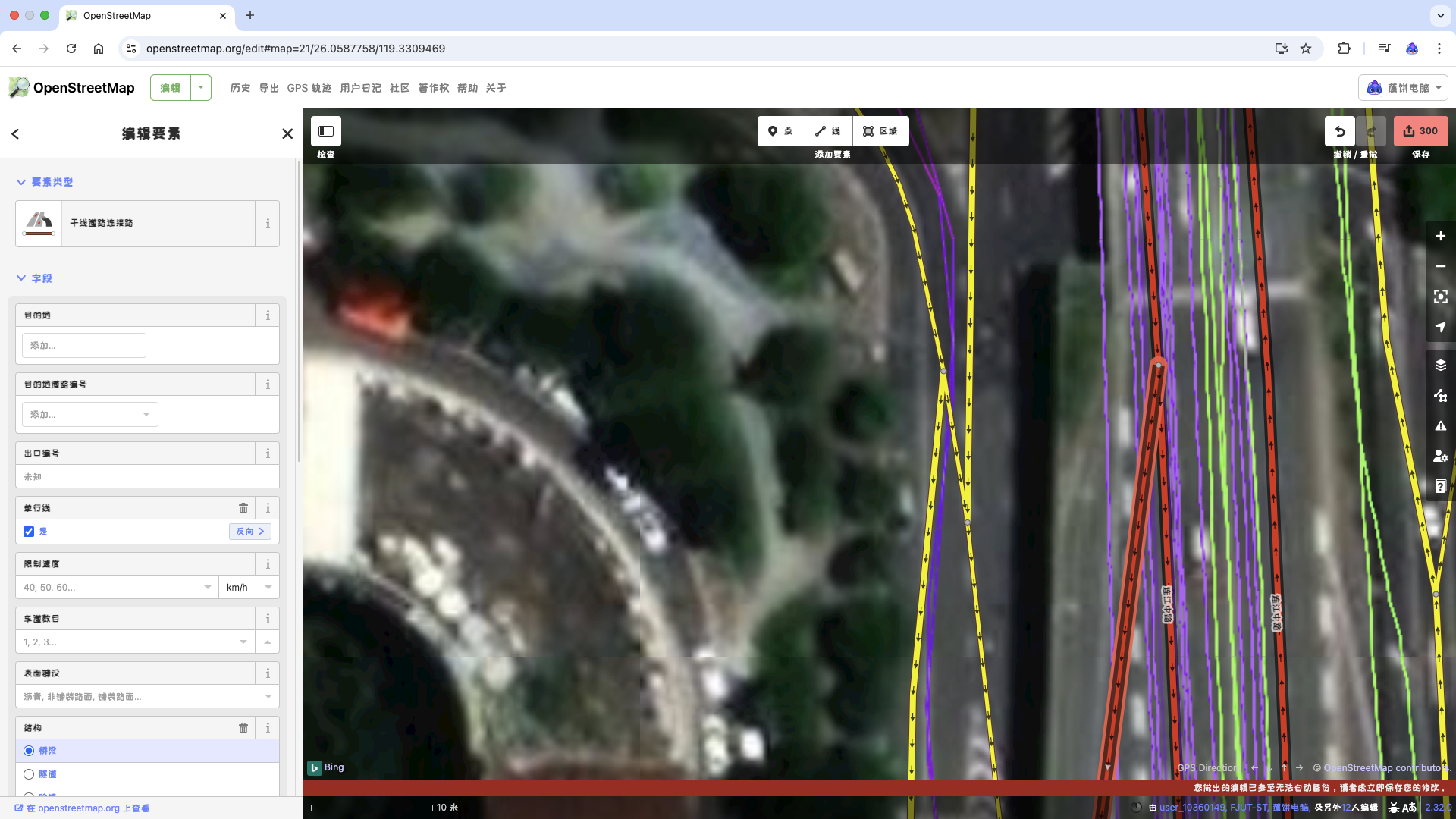

“补充”实行起来应该是这样的:

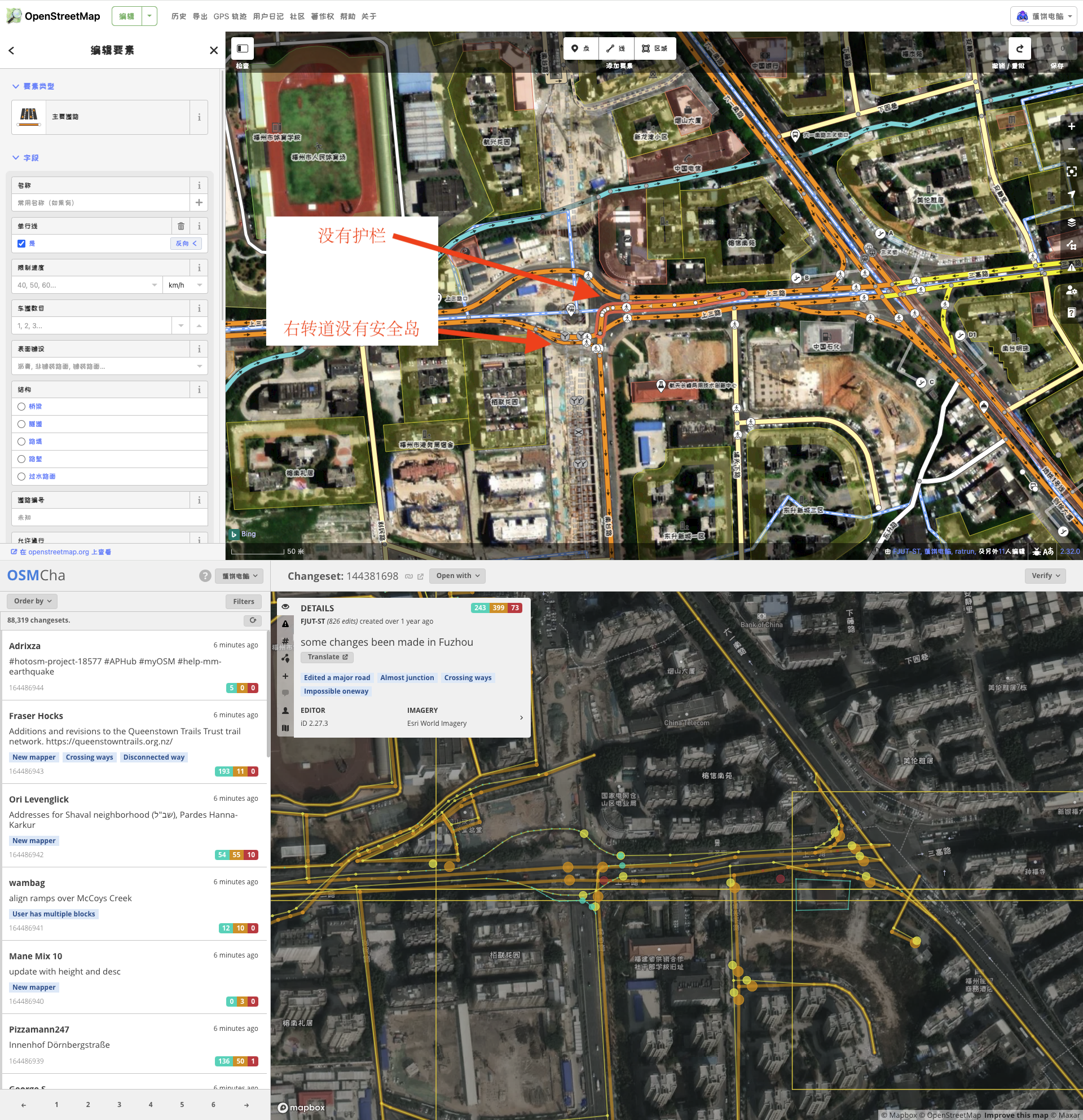

具体实例如图(注:此为3月31日的粗略绘制,实际绘制请查看变更集164882851)

💧

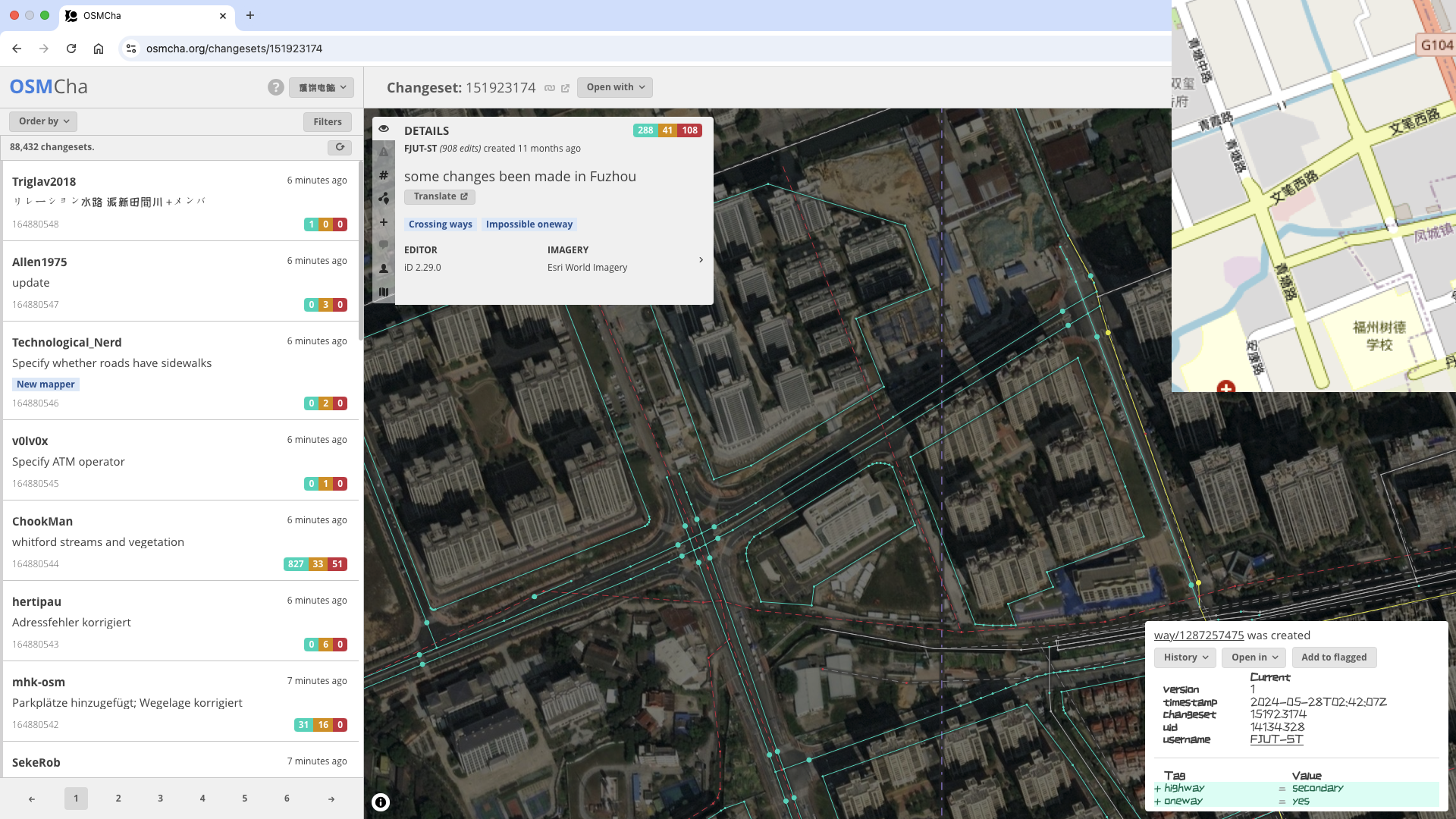

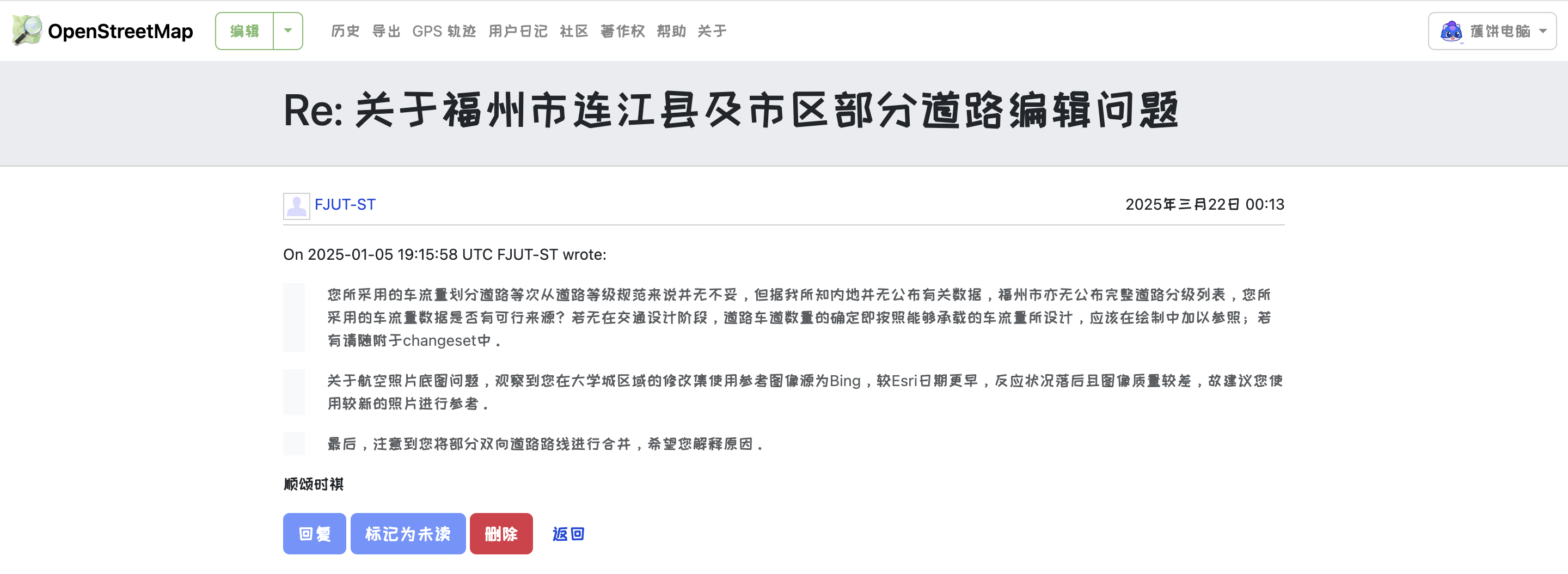

我在3月22日08:13(东八区)收到了发自这位“多伦多用户”的讯息,回复我于1月6日发送给对方的回信。讯息中回复了我对于道路等级和底图影像的相关陈述。另外首次提及了关于我合并双向道路的行为。

注:讯息中的“1月5日”是“多伦多用户”删除原对话内容时遗漏的部分,不是实际发送日期。

讯息发出的4分钟后,“多伦多用户”在OpenStreetMap China非官方Telegram群组中的“公路 Highway”频道中发送了关于相关问题的评论。

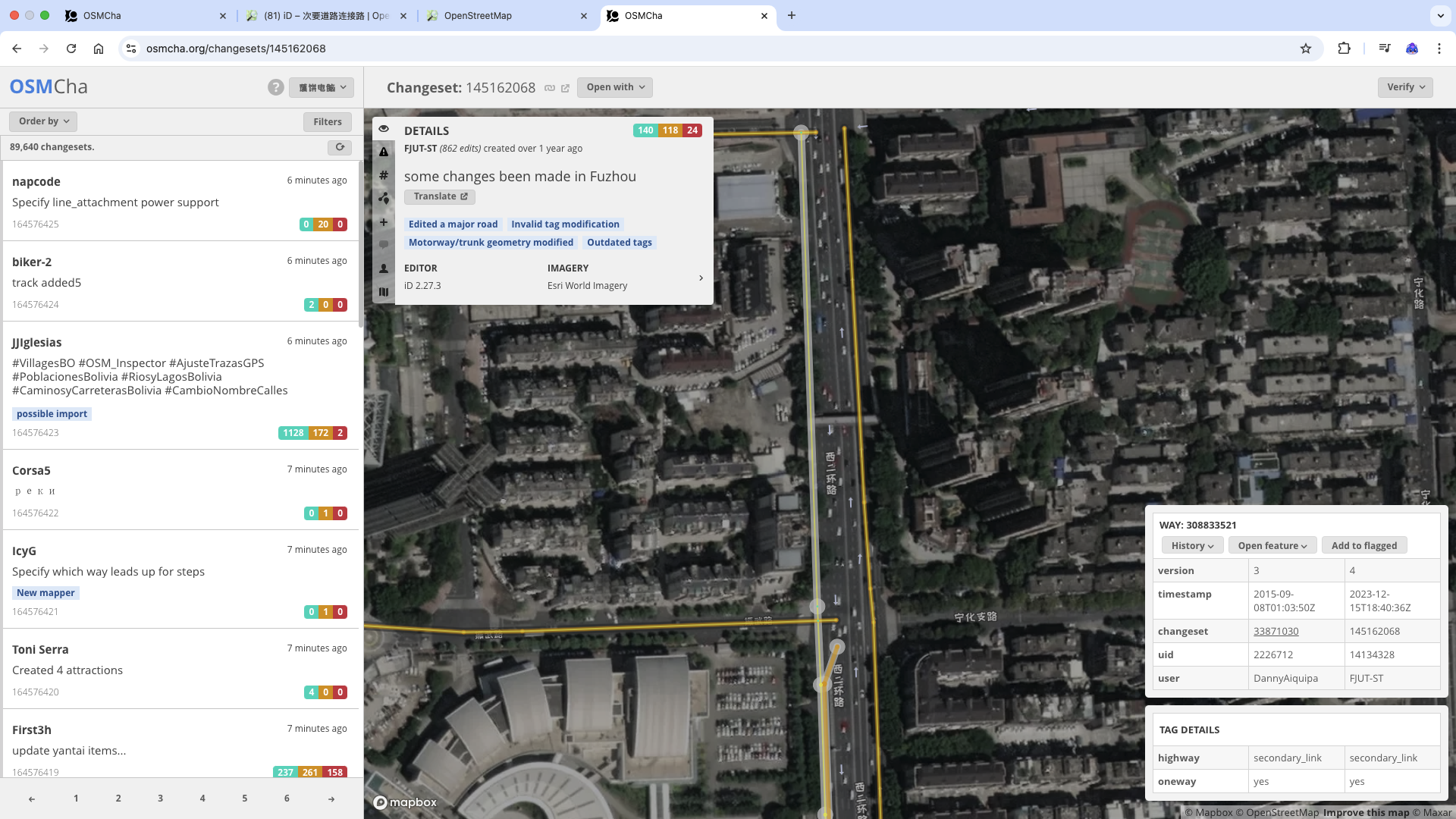

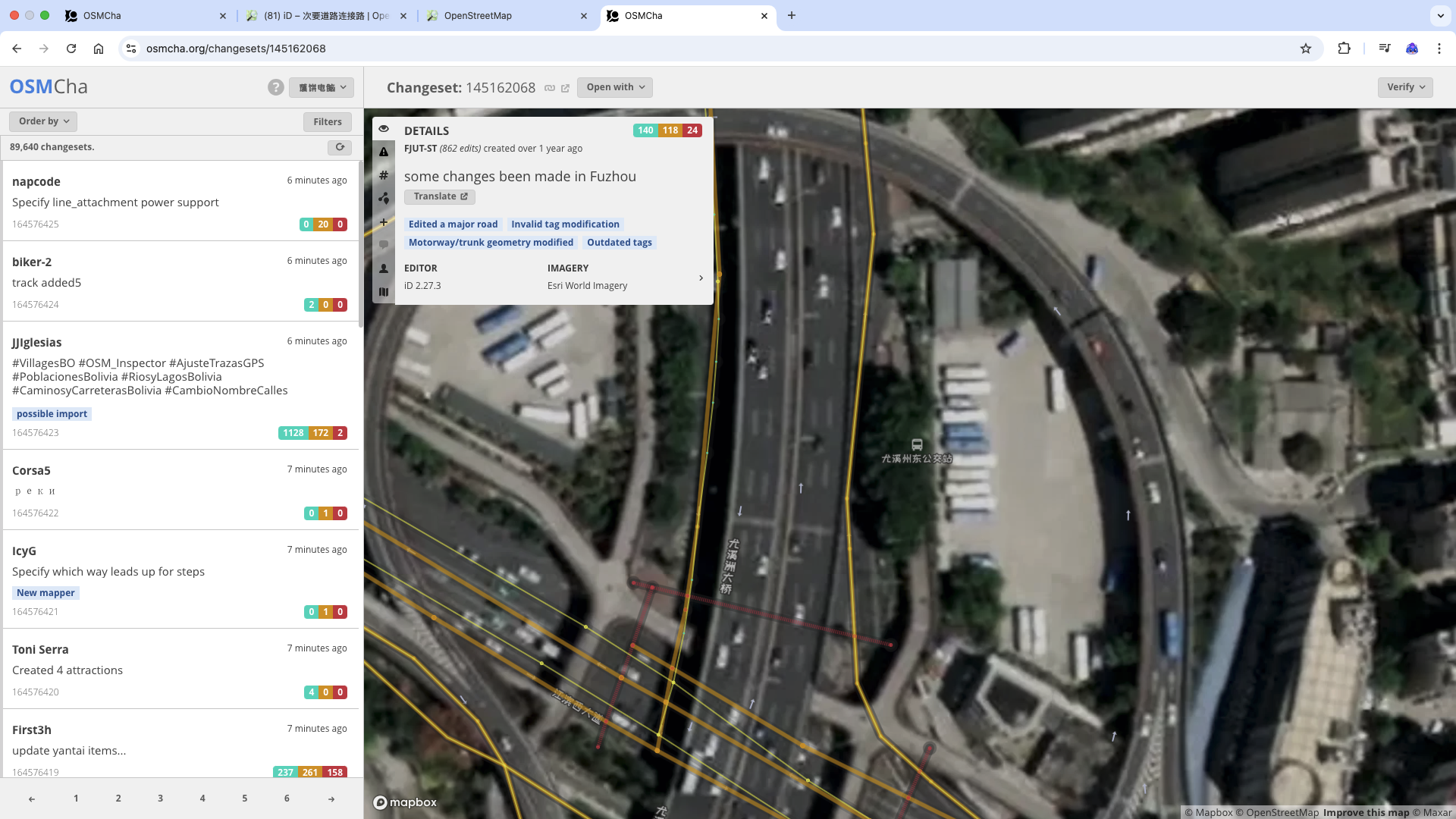

“且一直用过时的bing”

在iD编辑器提供的各类影像中,“多伦多用户”仅用的Esri影像在福州的拍摄日期有2022年10月11日,2022年7月9日,2022年11月18日等时间段;而Bing影像基本拍摄于2022-2023年之间,最新影像的拍摄日期是2023年2月16日。所以不是我“一直使用过时的bing”,而是“多伦多用户”一直使用“过时”的来自Esri的Maxar影像。我也并未一直使用bing底图,只是因为在使用其他底图时经常在做出下一个更改前切回bing底图,所以“多伦多用户”在我的变更集标签中找不到使用过其他底图的记录。

“两个月前就发过他回复就是没有规定”

如下图,我在1月6日发送的讯息内容中只提到了道路等级和影像这两个问题,并没有任何一个字指明文中提到了合并双向道路的问题。“多伦多用户”发送这条评论的2小时6分钟前才在站内讯息中第一次提及双向道路的相关问题,真是贵人多忘事。

注:文中提到的104国道指西凤路,此路段自2024年2月9日起不属于104国道。

“有空标注建筑高程”

实际上我只标注建筑的层数,未曾标注过建筑的高度。这么说就显得这个最关键的建筑额外属性有多不重要。用几秒钟的时间标注建筑层数是一件很难的事吗?既然标注建筑高度的行为被评价为“松弛”,还请“多伦多用户”解释一下对许陈氏医寓,英华小礼堂等路径的编辑行为。

“现在只想基础路网土地分区能完善”

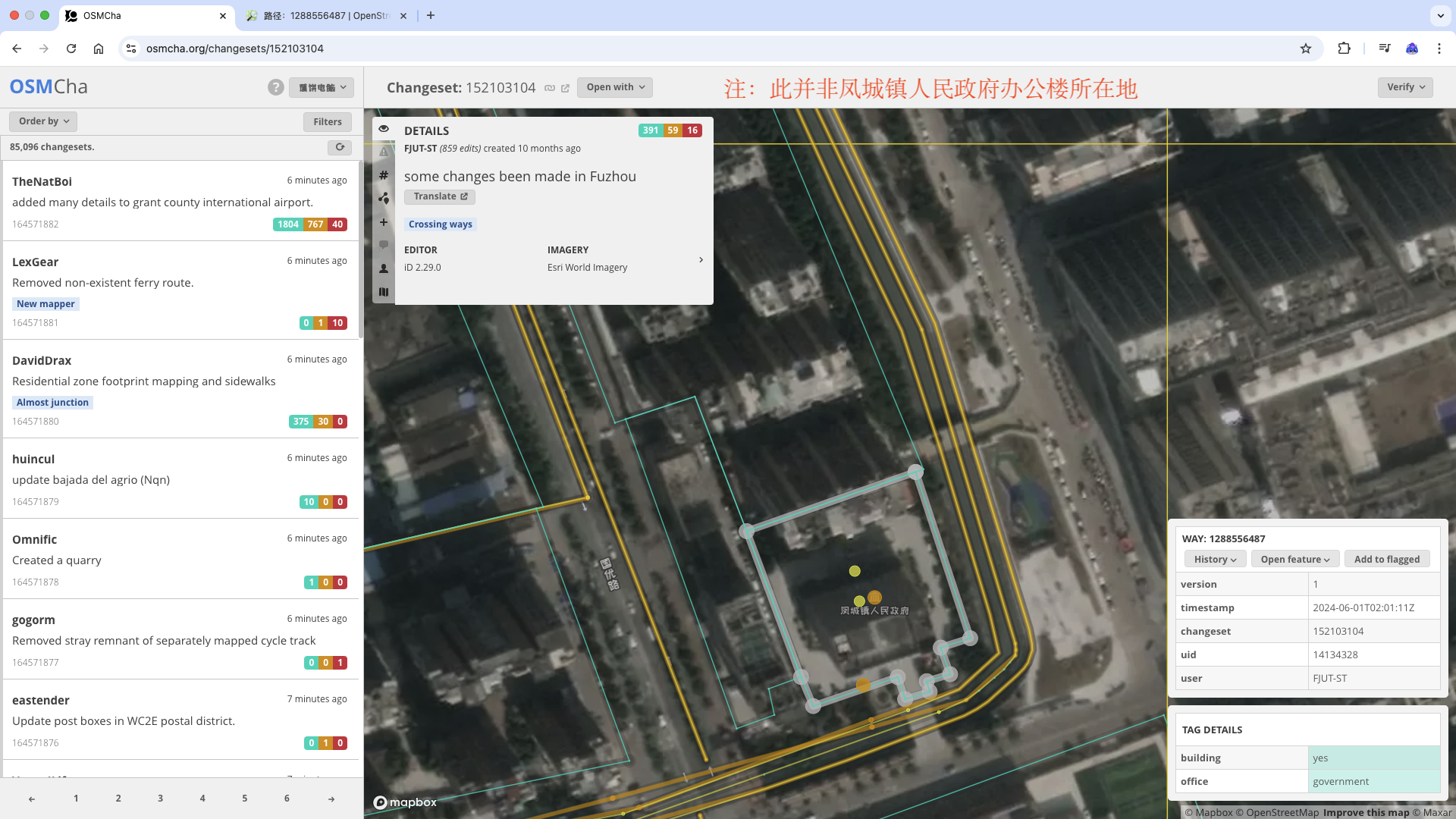

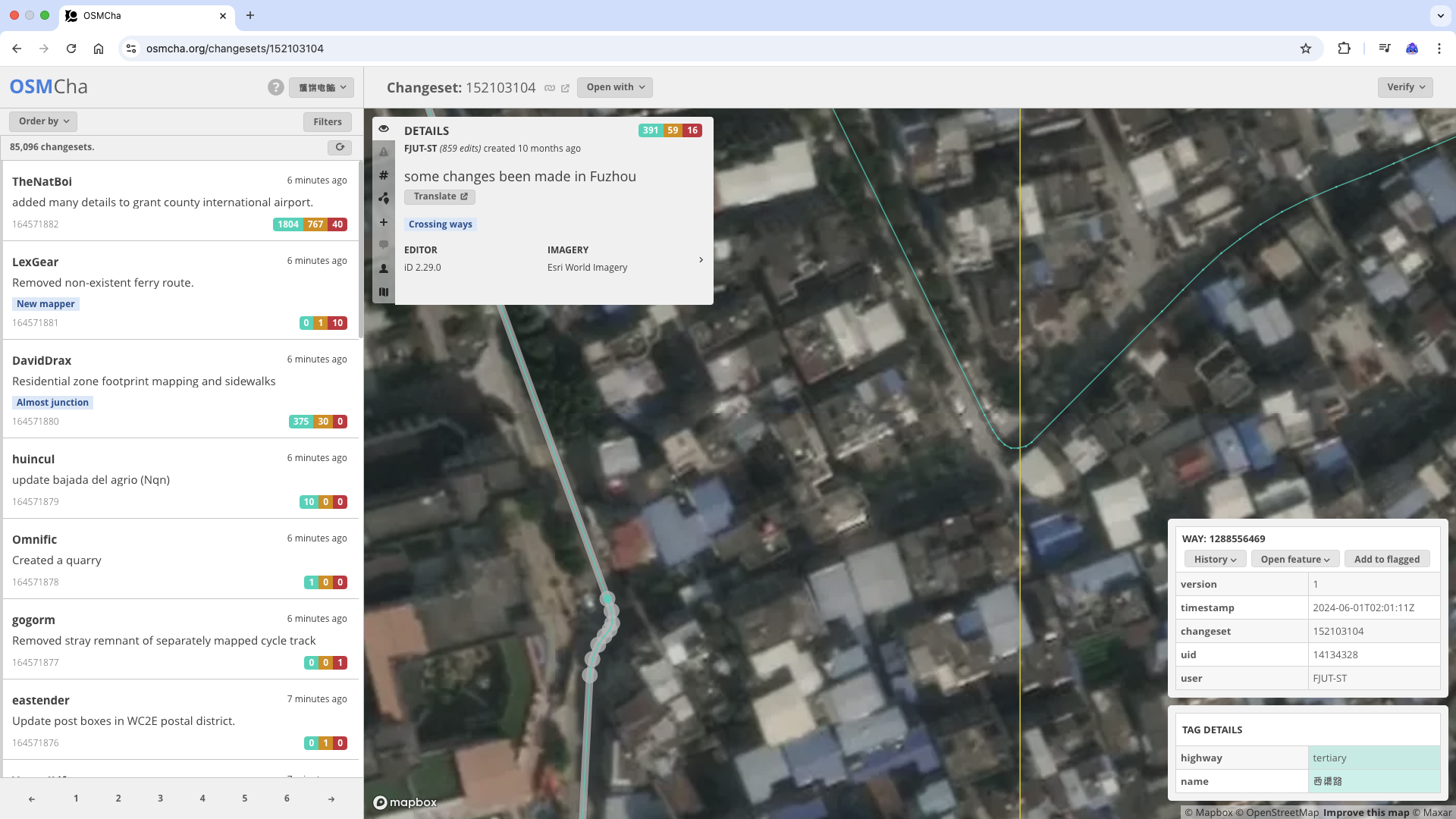

“多伦多用户”近期绘制的建筑并不少。其中不乏"type=multipolygon"的建筑:"outer"是无标签路径,"inner"路径带有标签"area=yes"。

注:图像因长截图导致模糊

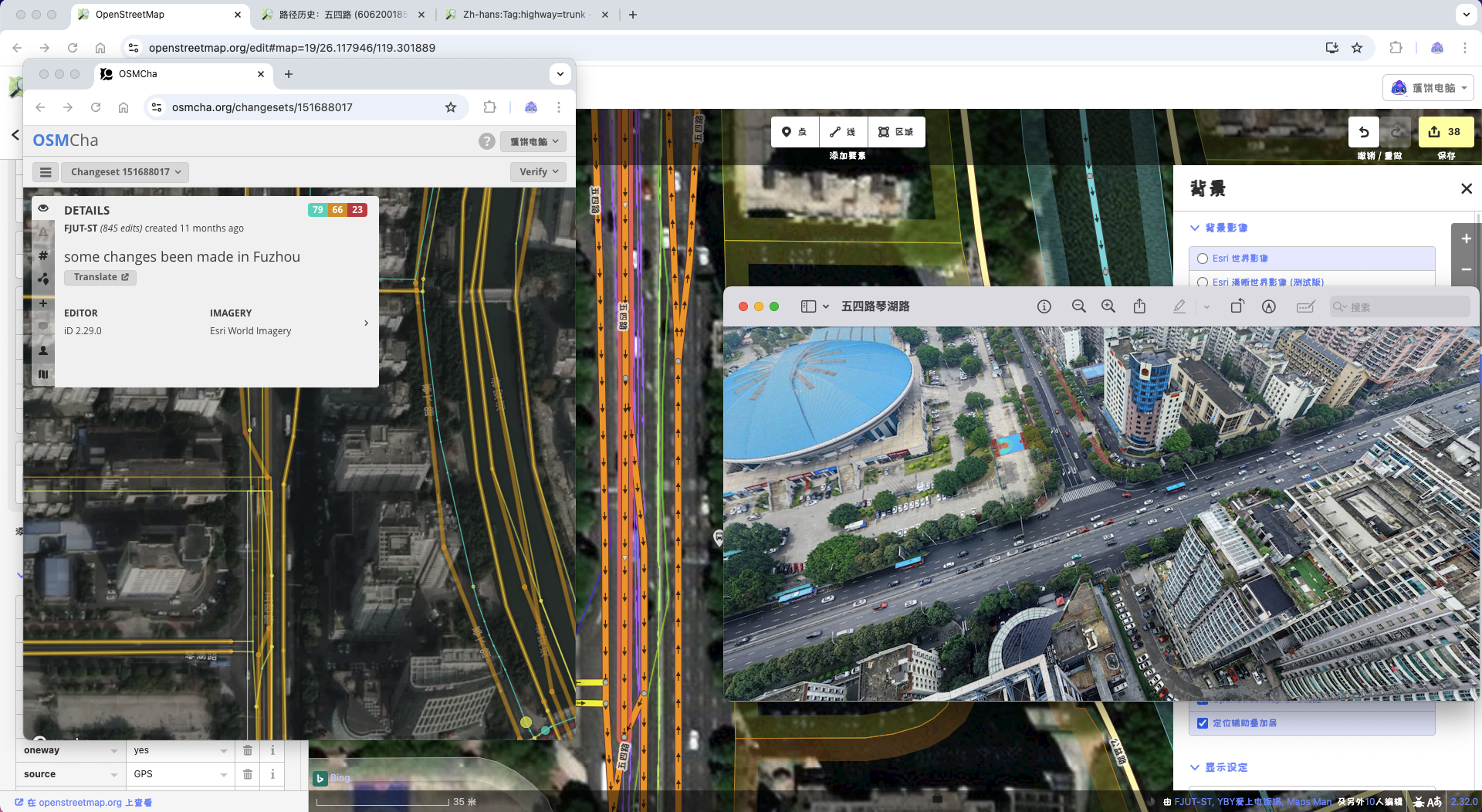

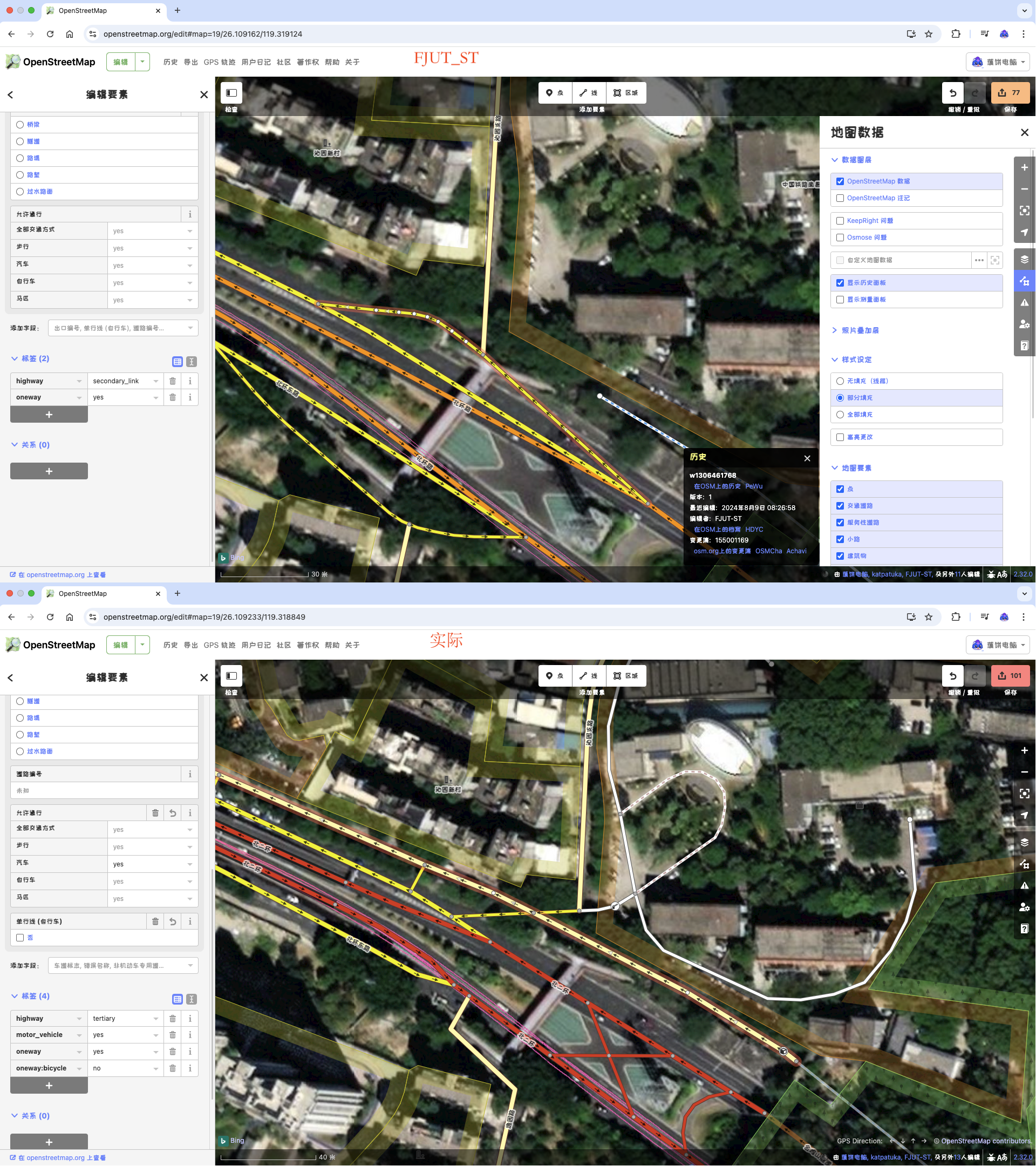

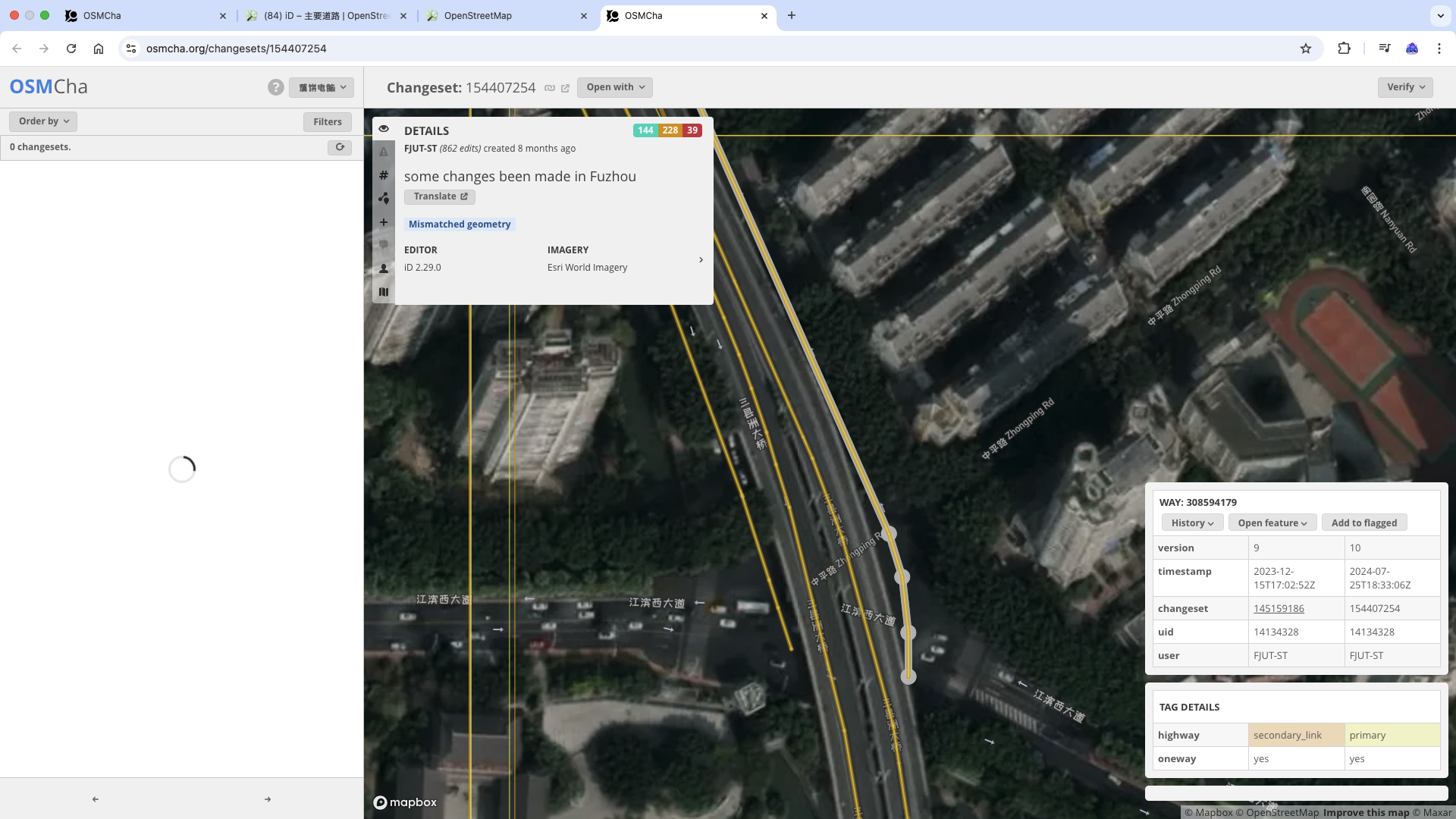

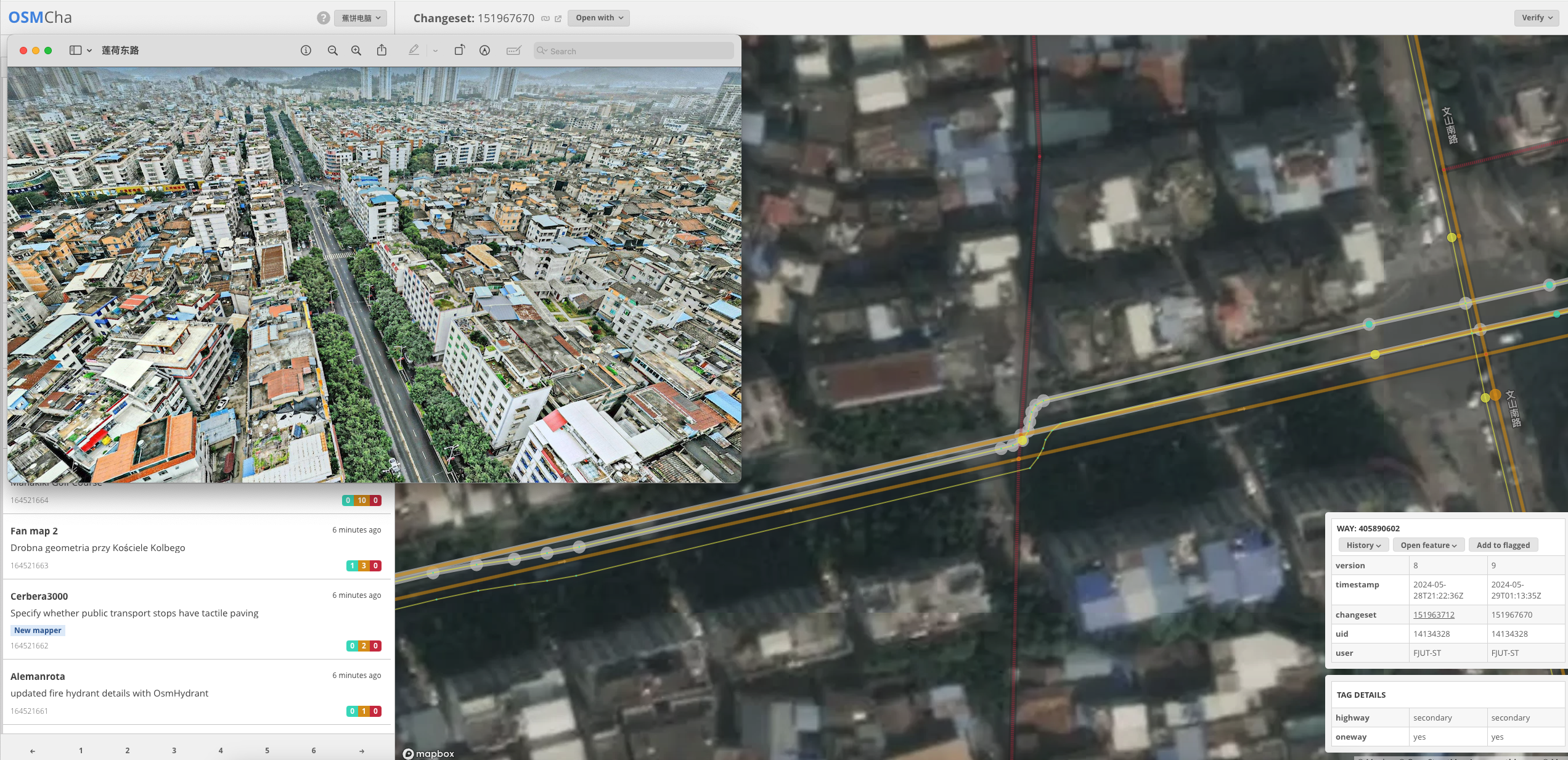

我于13:23在OpenStreetMap站内回复了“多伦多用户”在本文最开始提到的那条讯息。文中反驳了“多伦多用户”完全根据车道数量添加道路等级的观点。并解释了合并道路是错误的根据2022年影像和其他产生于2022年之前的线索中桥梁以南约50米处起没有设防护栏的现象做出的操作。根据2024年的NavInfo影像,道路从4车道拓宽至6车道,并在中间设立了护栏。

23:26收到“多伦多用户”的站内回复。

“多伦多用户”先前表示没有政府道路等级划分的相关文件,但在此讯息中表示他会使用政府道路等级划分的相关文件添加道路等级?

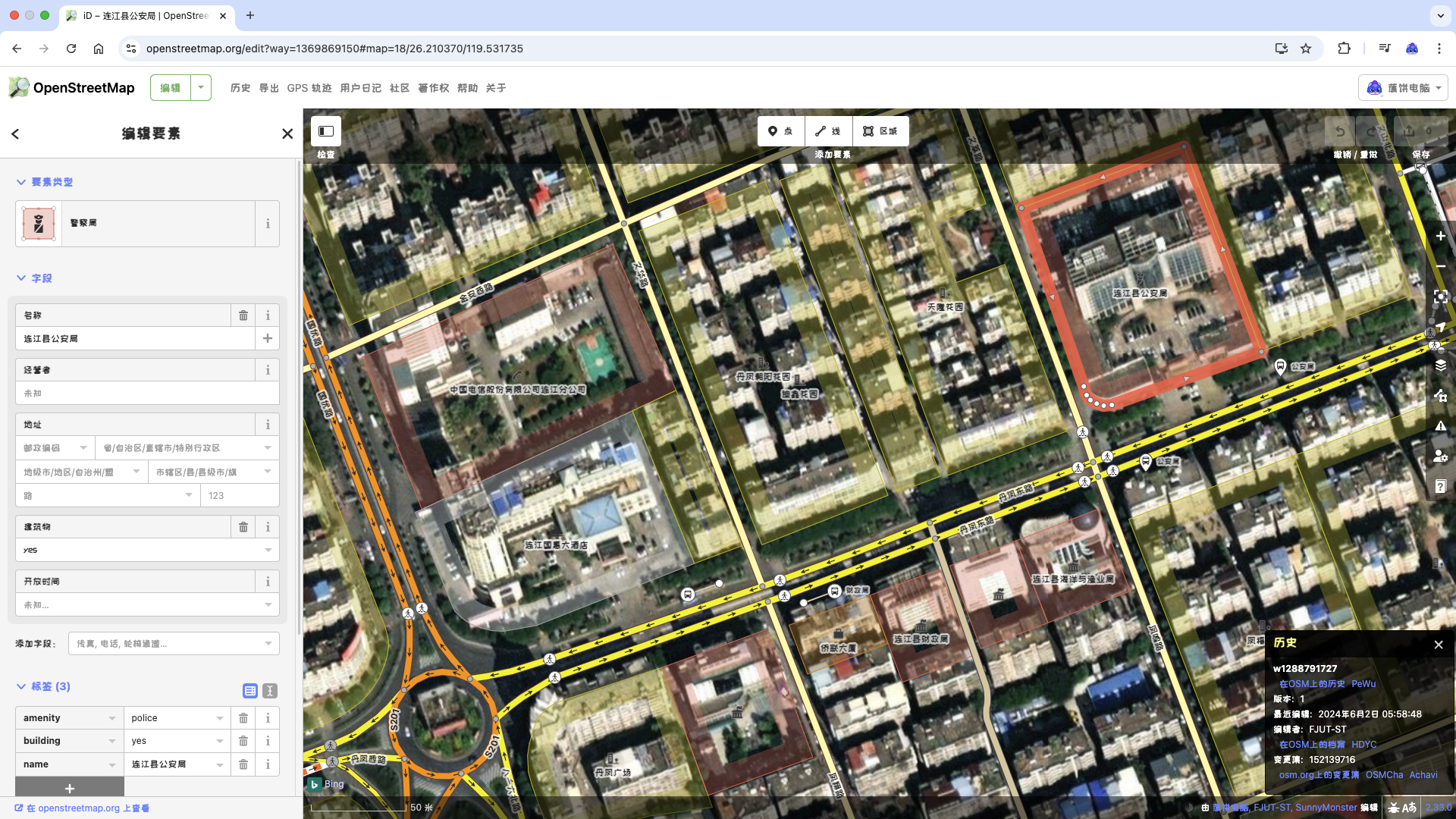

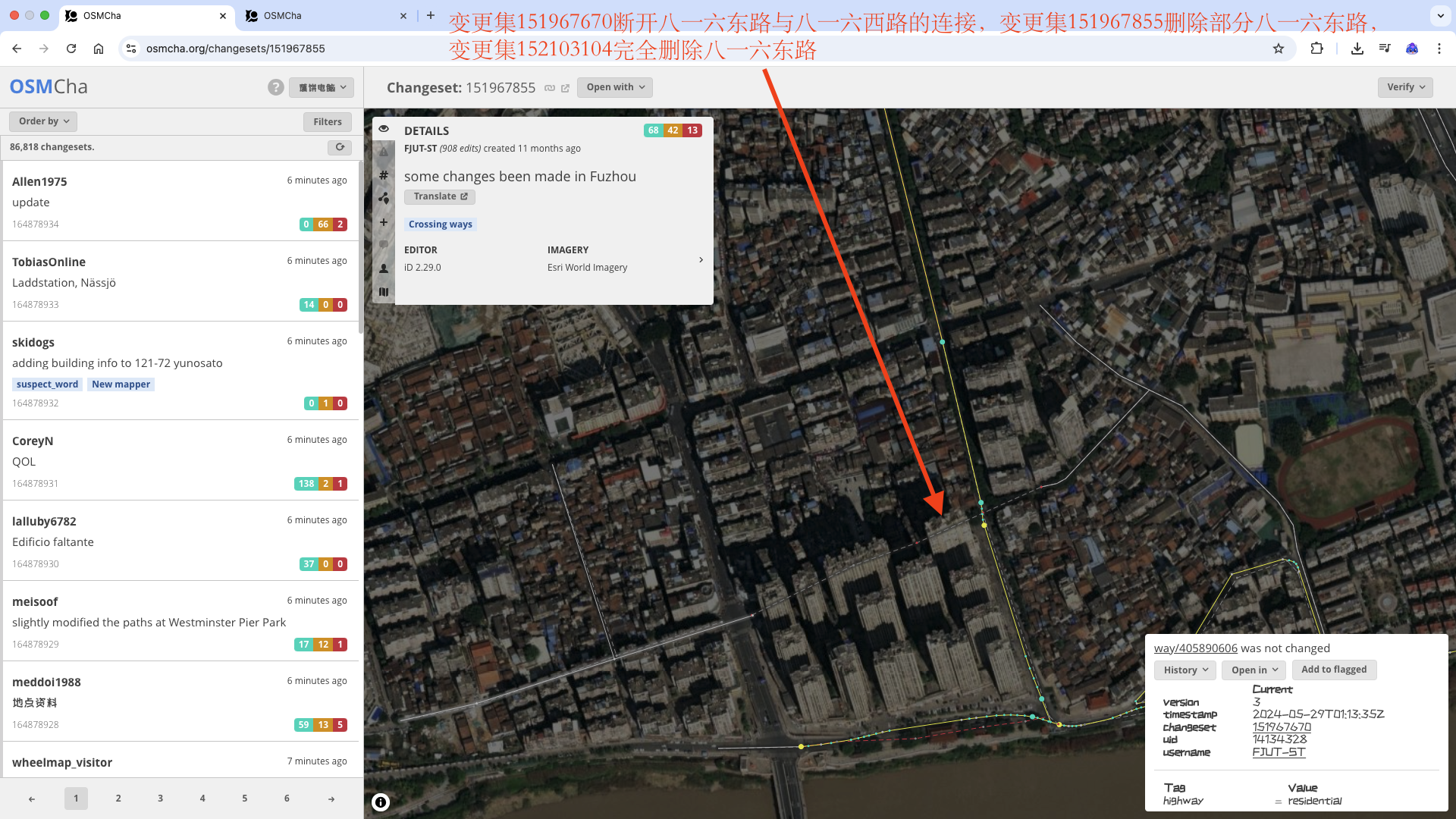

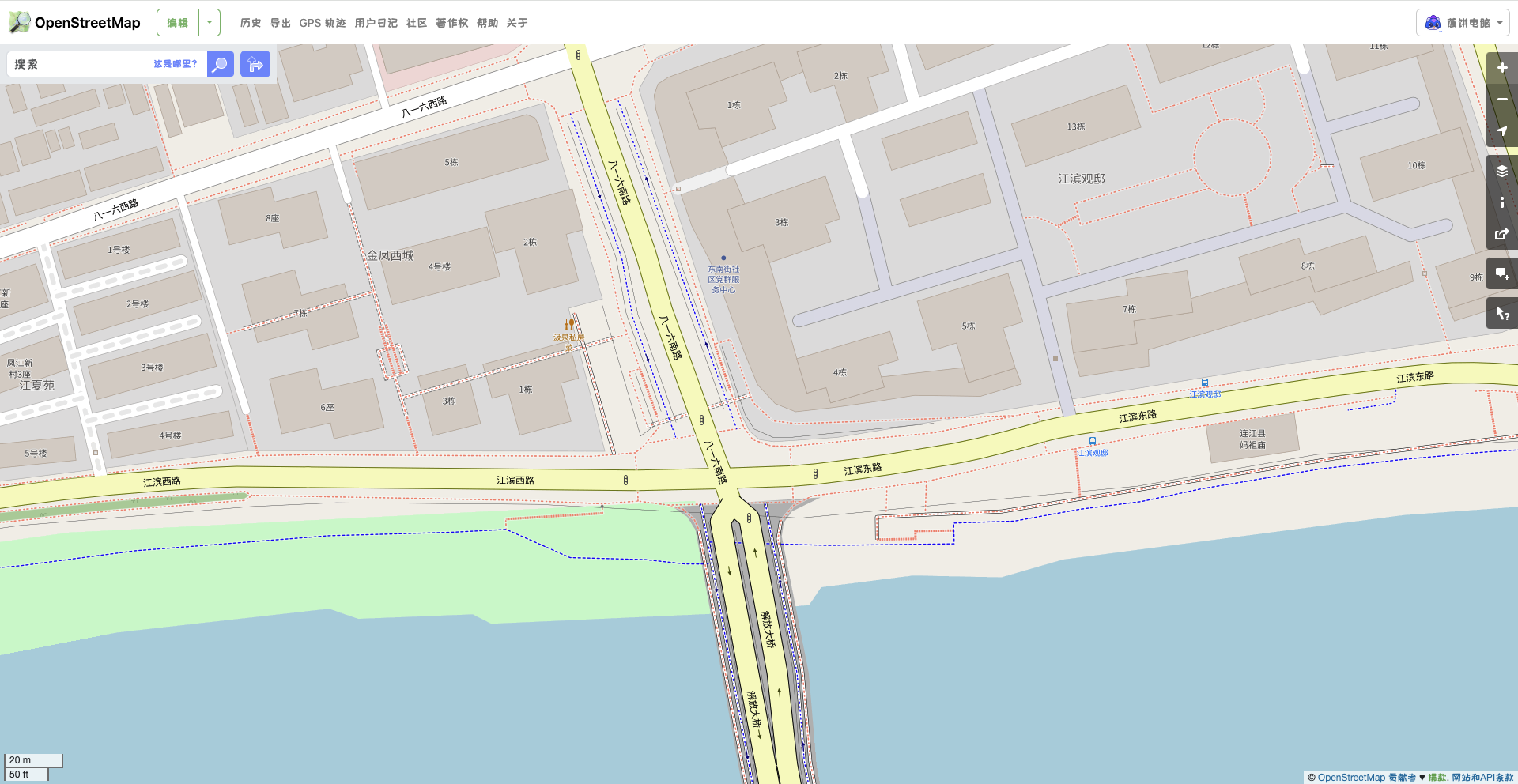

“我看他之前更改的连江的就是这样的”

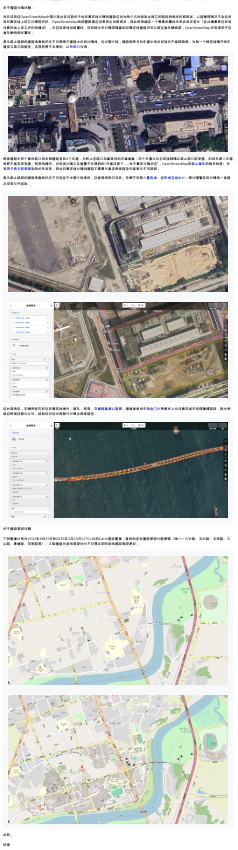

上图中共有多少个"barrier=fence"?(2分)

“这样下去整个区域都变成单一路径”

“多伦多用户”似乎在毫无根据的移动节点12686438432时并未意识到为什么路径在栏杆区域消失后会合并为一条路径。

23日00:36收到“多伦多用户”站内基于上一条讯息的补充。

“航空照片不一定能清晰显示栏杆这种物件”

使用卫星影像以外的线索以查找栏杆的存在性会因违反许可证而被回退吗?

注:图像因长截图导致模糊

08:03站内回复“多伦多用户”。

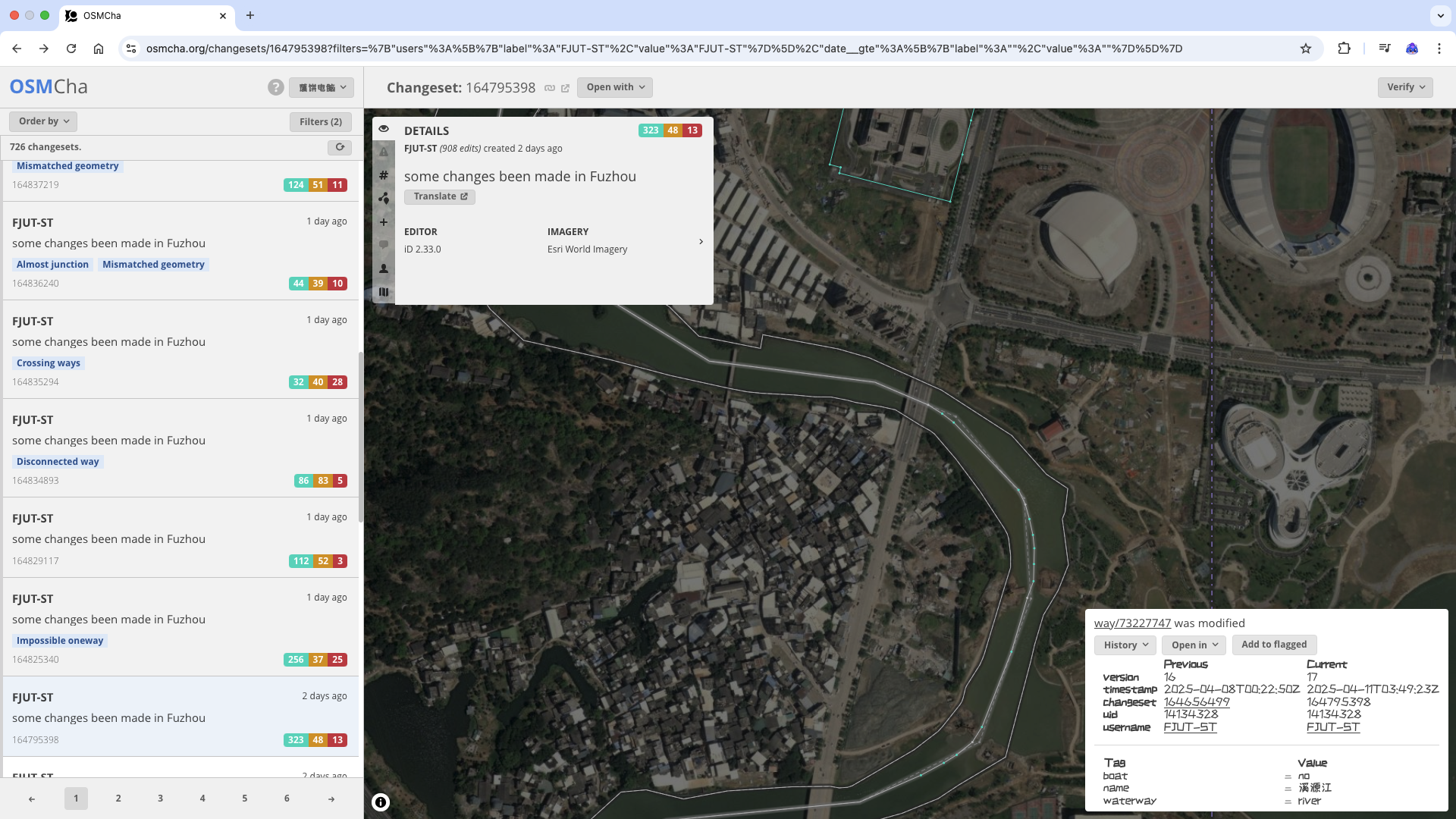

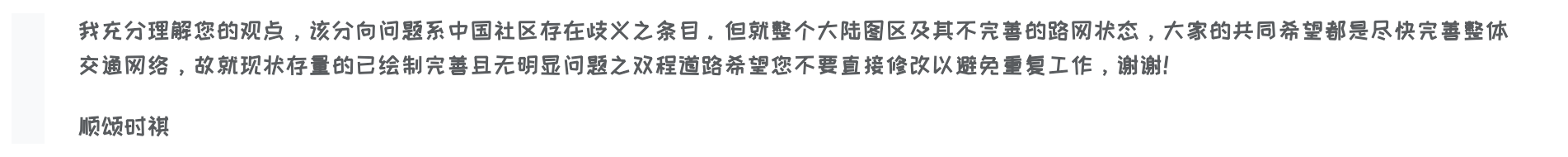

24日03:22收到“多伦多用户”的站内回复。既然“多伦多用户”表示中国大陆道路路网不完善,为何如此热衷于小幅度的移动既有路径节点至他认为正确的Esri底图的对应位置?

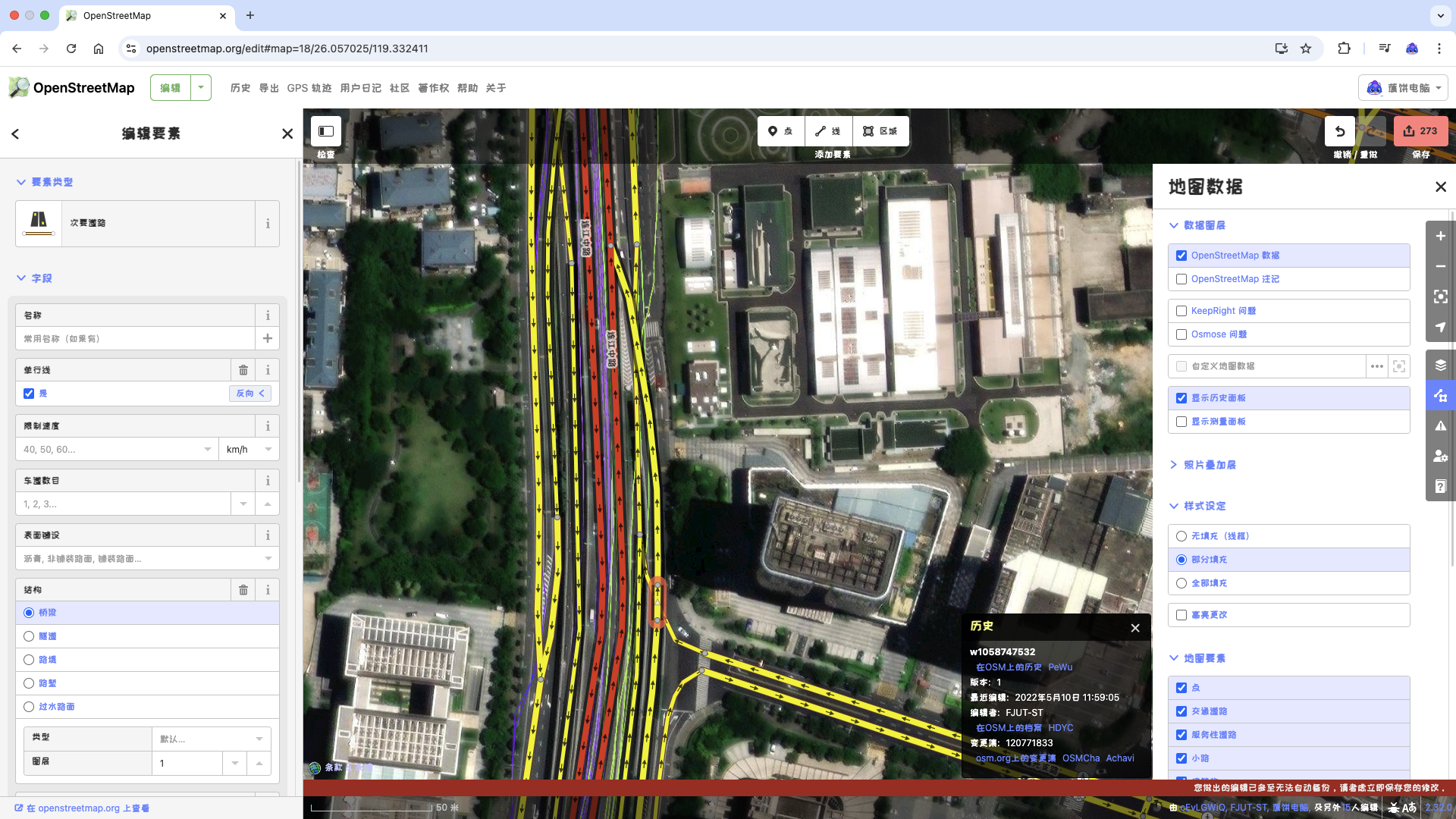

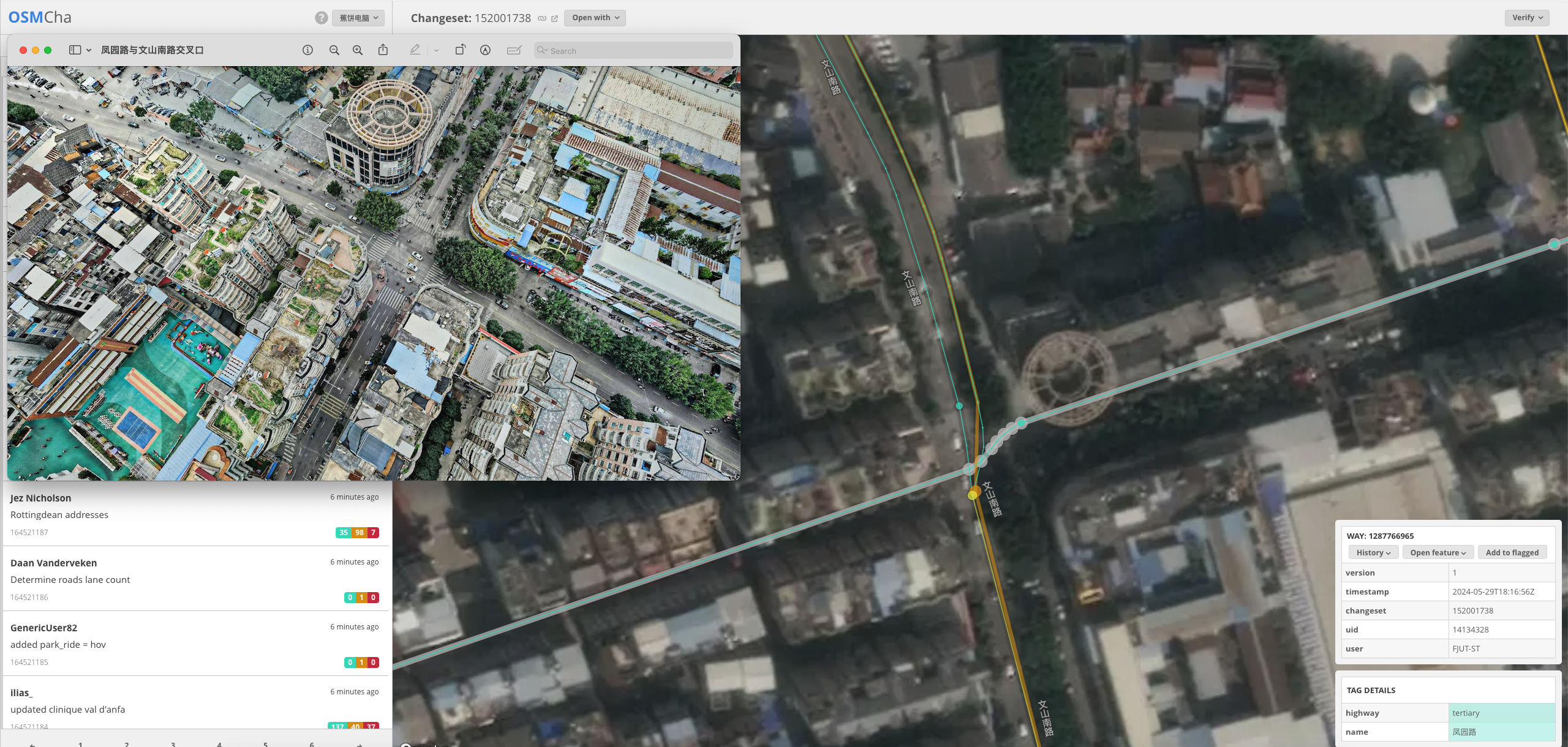

在此之前,“多伦多用户”对鳌峰路与鳌港路交叉口的修改行为就仅限于先前提到的小幅度调整路径位置。对方发现我对此路口进行的相关修改时已经过去了二十余日,且在此更新之前的路口的最后一次修改是九个月前。所以并不存在“处处追着我的changeset”的说法。此路口原本采用的绘制方法并非双线或单线路口的标准绘制方法,而是给每个方向的来车都绘制一条路径。考虑到使用双线绘制方法与行车方向的冲突,我选择了根据物理现状的单线绘制。且原本的绘制方法道路等级混乱,必需要修改。影线区域的问题在之前对“多伦多用户”的站内讯息中有提及。香港机场空运中心部分的案例就是影线。提到的“实际情况”,难道不应该是实际上这个路口中没有物理障碍吗?

shu0410提到了我曾有一个变更集因许可冲突被Supaplex回退,而我对此并不知情。我只有四个地图变更集修改了台湾地区的内部元素,且均在马祖地区。我有通过站内讯息询问相关回退问题,对方忽视了讯息。

“常常用其他的底图”

“多伦多用户”先前对我只使用bing影像耿耿于怀,在此却表示我常使用其他底图?

“我是不是应该从中国道路的特殊性来表述”

双黄实线的应用,中国大陆和部分其他地区之间的唯一区别是中国大陆道路不可跨黄实线左转进入另一个道路,而部分其他地区可跨越黄线进行此操作。绘制双向道路的相关解释在中国大陆地区和中国大陆以外地区的解释不一致与不可跨线左转无关,因为禁止左转本就可以使用关系来表达。(黄实线不可变道也能用标签表达,这进一步证明了双向道路在中央分隔线仅为实线的情况下分隔是无理的)

“当道路无法双向行驶时,使用oneway=yes这还不明显吗”

显然道路是可以双向行驶的,所以oneway=no符合此情形。

“osm是做给应急车辆看的?”

我表达的是应急车辆能跨越就是能跨越。

“全都是做给应急车辆看的?我普通车主不能用?”

合并双向道路对普通车辆的导航并无任何影响。“普通车主”如何在中国大陆地区使用被屏蔽的,WGS-84坐标系的导航地图?

4月1日04:34收到shu123的站内讯息

注:图像因长截图导致模糊

08:25站内回复shu123

我不认为修正使用已被明确定义为错误的地图绘制方法绘制出的地图是不尊重。如果是,那所有的地图绘制错误都应由绘制者自己修正,其他人都不得修正错误。

我曾在Discord服务器中评论的“路经显然没有被障碍物分隔”并不与双向道路相关,对话原本是在讨论关于那位“多伦多用户”(讨论时不知是他的编辑,后来查证发现正巧是)在白湖亭同一方向(向北)无道路障碍的情况下将路径一分为二(见文章末尾附图)。对话在后来才提及双向道路。

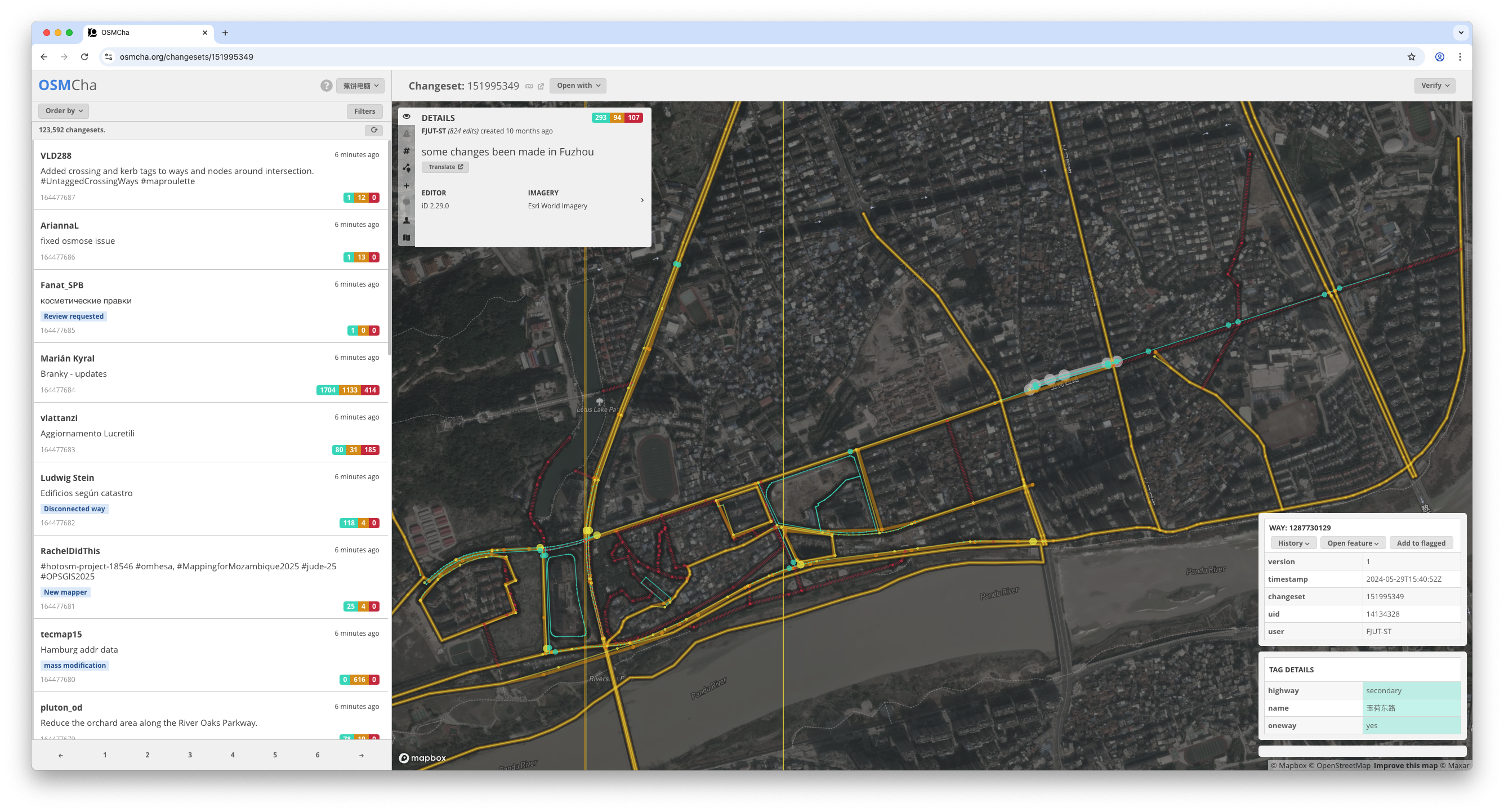

维基中提到的是短距离不应合并,我想这本意是为了避免将来自4个方向的8条路径交汇在同一节点上。但在这个交叉口中,护栏的缺口并不短,有177米。“多伦多用户”曾在连江玉荷东路将200米长的路段分隔至两条路径,仅仅是因为“这段200米的路段是双黄实线3/4车道,而在西边与东边的路段分别是2车道和3车道单黄实线分隔”/“高德、百度地图是这么画的”。如果在鳌峰路鳌港路双线化,北向南的路口前掉头处要怎么表达?在两条根本就没有物理障碍和掉头影线区域的道路中间绘制连接道路?

引用自Map Features的第一句 "OpenStreetMap represents physical features on the ground (e.g., roads or buildings) using tags attached to its basic data structures (its nodes, ways, and relations)." OpenStreetMap基于物理特性绘制是原则性问题。行车上的逻辑可以使用标签和关系表达。